Елена ТУЛУШЕВА

Москва

ПАПА

— Так, смотри, доча. Это называется противопехотная мина! Щас мы ее будем о-без-вре-живать, — отец кряхтит и что-то отворачивает. Ей не видно. – Главное тут быть предельно аккуртаным, а то все нахрен поляжем! – он пьяно смеется.

Ксюша смотрит в экран. Она не помнит, когда видела его трезвым. Когда она его вообще последний раз видела… Варя всегда зовет ее, когда он звонит. Варя хочет быть хорошей дочерью. Может ждет, что папа вернется. Ксюша уже не ждет.

Отец поворачивает камеру, у него в руках железяка. Ксюша не знает, как выглядит мина. Она не верит отцу. Он хочет покрасоваться, произвести впечатление на дочь. Когда-то такие попытки вызывали у неё раздражение и жалость. Теперь — только раздражение.

* * *

Дома невыносимо. Бабушкина однушка. Диван один на троих. Спят двойным валетом: в середине мама, по бокам Ксюша с Варькой. На раздельные кровати места нет. Мама говорит, почитай Солженицына, поймешь, что люди в бараках и не так спали. Ксюша не знает, кто это. Она не хочет знать про бараки.

Бабка постоянно шмонает ее полку, ничего не спрячешь, не укроешь. Мама говорит почитай Ремарка, поймешь, что беженцы и не так жили… Ксюша не знает, кто такой Ремарк. Она не хочет знать про беженцев. У нее есть дом. Он целый, он стоит там, где даже не стреляют. Она не просила забирать ее сюда.

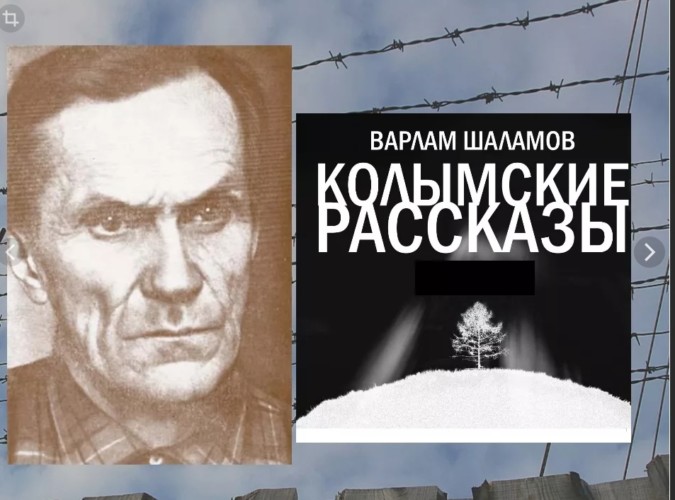

Мама говорит, почитай Шаламова… почитай Газданова… почитай-почитай-почитай, поймешь-поймешь-поймешь.

Мама, ты слишком много читаешь, ты не живешь как будто. Почитай меня, мама. Поймешь, как тошно.

Мама с переездом стала разговаривать тихо, и ходит она будто пригибаясь все время. Вместо школьных сочинений у нее школьные туалеты, коридоры, швабры, тряпки. Учителем никто не взял. Наверное это ее сломило, Ксюша не знает. Ей не хочется видеть такую маму. Маме и самой себя наверное видеть не хочется.

Папины родители тоже переехали сюда. Ютятся на окраине у родственников. Папа перевез их после того, как ночью к ним приходили… Дед иногда звонит маме или Ксюше: «Смотрели новости? Вон как мы их покрошили, скоро совсем разбегутся! Твари, в школу попали, там дети невинные, а этим плевать». Ксюша сочувственно мычит. Если бы она была там, ей бы тоже наверное сочувствовали. А она здесь. В «лучшей жизни». Здешним не сочувствуют. У них же все должно быть хорошо.

— Страшно было? – спрашивали ее одноклассники

Страшно? Если они про войну, то Ксюша не помнит. К тому времени она научилась не чувствовать. Страшно было еще за пару лет до того, как весь мир обернулся на их уголок земли. Это она помнит.

Крик. Топот в коридоре, звякнула щеколда. Ксюша высовывается из комнаты. Отец дубасит в дверь ванной, орет. Мама там, внутри. Варька выбегает заспанная, она всегда спит крепче Ксюши, бежит к отцу, плачет, тянет его. Он продолжает дергать дверь, та будто вот-вот оторвется, как в мультиках, и отпружинит вместе с отцом аж до самой комнаты. Варя обвивает отца руками, рыдает. Уходят на кухню. Он дергает ящики, звенят столовые приборы, что-то ищет. Потом снова кричит в сторону ванной. Уходит, хлопая дверью.

Ксюша с Варькой прилепились носами к окну. Темно, высматривают отчаянно. От дыхания окна запотевают, приходится тереть. Вон, вон внизу отделилась тень от подъезда! Идет. Зло идет, не оборачиваясь. Через дорогу гаражи. Ксюша слышит, как Варька начинает шептать: мóлится, чтобы машина не завелась. Ксюша слезает с подоконника и оглядывает кухню. На стене вмятина: дверца шкафчика ударяется, ее ручка оставляет след – раз за разом, ссора за ссорой. На этот раз посуда на месте, отец только солонку смахнул и корзину с яблоками. Вместе с клеенчатой скатертью свалил. Ксюша поднимает клеенку, на ней виноградные листы и коричневая кладка кирпичной стены. У них такие же обои в коридоре. У половины ее подружек такие обои, тоже как будто клеенчатые. Маме легко их мыть, если отец чем-то швырнет. Мама оттирает их и приговаривает: «Хоть обои менять не нужно».

Ксюша заглядывает под раковину: бутылок нет. Смотрит вокруг. Под столом одна валяется, прозрачная. Прозрачные самые плохие. После них всегда жди ссоры. Еще бывают коричневые и зеленые. Их обычно больше, но после них отец веселый, и мама тоже.

Ксюша идет к ванной, стучит тихонько: «Выходи, он ушел». Мама включает воду, какое-то время еще сидит. Потом выходит. Запирает входную дверь на ключ и цепочку: «Идите спать». Варька берет Ксюшу за руку и тянет в комнату. Они ложатся, но Ксюша еще долго слышит, как мама всхлипывает на кухне.

Наутро Ксюша идет в школу с красными опухшими глазами. Говорить о ссорах родителей нельзя, так Варька велела. Варька взрослая, она лучше знает, у нее даже сигареты в рюкзаке есть, ей подружка отдала на хранение. На вопросы учителей Ксюша врет: прищемила палец с утра или кошка убежала, не нашли.

Еще раньше, когда Ксюша ходила в сад, у них все еще было неплохо. Пока отец не сломал на работе кому-то челюсть…

Ксюша помнит: он работает водителем в каком-то управлении. На праздники ему всегда выдают для детей подарки. Вечерами он укладывает Ксюшу с Варькой спать. Папа рассказывает про деда, про его ранения в Афгане. Сам папа мальчишкой гордился своим отцом, таскал в школу его медали. Ксюша не рассказывает про своего папу в школе. У него тоже есть медали из другого места со странным названием. Ему до сих пор платят деньги за то, что он там воевал. Папа гордо говорит «пенсия», но ведь он совсем не старый: Ксюша не хочет, чтобы в школе думали, что ее папа уже пенсионер, как дедушка. Ксюше не нравятся его рассказы: ей от них страшно. Ей хочется, чтобы папа читал добрые сказки.

* * *

Толстая тетка-соцработник проводила ее в комнату. «Вот, располагайся, это твоя кровать».

Первый раз в приюте. Мать решила ее проучить: раньше грозила, а на этот раз исполнила – сказала в ментовке, что забирать не будет, они и переслали Ксюху через опеку в приют на перевоспитание. Мать, конечно, долго терпела, ее понять можно, приводов в детскую комнату уже никто не считал, опека вызванивала каждый месяц, мозг прокапывали, что «надо последствия дать». Но все же Ксюха до последнего наделась, прокатит. Обидно, что в этот раз ее забрали просто по дурости. Она даже не пила, просто подошла к парням сигаретку стрельнуть, заболталась, а тут эти нарисовались, с мигалками. И главное — весна на подходе, можно по свободным дачам мотаться, а ее вот закрыть хотят…

Ничего, с матерью разберемся потом. Пока тут осмотреться. В принципе с виду нормальное место. Типа летнего лагеря. У нее даже отдельная кровать. Ого, да тут на три койки в палате отдельный душ и туалет. И тумбочка у каждой своя. Походу лучше, чем у бабки. Живем!

В комнату влетела толстая девица с рыжими длинными волосами. Лицо круглое, нос картошкой, вся в веснушках. Ксюхе сразу вспомнился мультик «Летучий корабль». Такую девицу наряди в сарафан, и прям боярыня, или кто там была эта поднывала.

— Привет, ты че, новенькая? Как звать?

— Ксюха…

— Ты к нам откуда? Из дурки?

— Не…

— Жаль, а то думала вдруг ты кого из наших видела, – рыжая окинула взглядом Ксюху, ее кровать, заглянула ей за спину. – А вещи твои где?

— Нету, меня из ментовки сразу сюда.

— Че, и телефона нет? – рыжая недоверчиво прищурилась.

— Не, потеряла на днях.

— Ой, трынди больше! Загнала небось. Без телефона здесь никуда! Но я тебе подскажу, как добыть! – рыжая хитро улыбалась. Ее огромные навыкате глаза превратились в две щелочки. – Я тут всё знаю. Это тебе не дурка, это приют. Здесь все можно, только уметь надо. На, глянь! — рыжая не без усилий выудила из кармана обтягивающих джинсов айфон. Ксюха не знала, какой он модели, она таких и в руках не держала. Но точно знала – айфон.

— Крутяк? А, забыла сказать, я – Ирка! — Ирка протянула телефон Ксюхе, сияя от гордости. – Кучу бабла стоит!

— Да я представляю. Богатая ты…

— Не, я просто красивая. Мне Арик подарил. — Рыжая стянула резинку и начала наскоро заплетать волосы в косу. Косища выходила огромная.

Ксюха пожалуй в тот момент завидовала больше Иркиным волосам, чем айфону. У самой на голове росла сухая пакля, сто раз перекрашенная, оттого торчащая в разные стороны. Про «красивая» Ирка, конечно, загнула: за жиром не поймешь, а вот волосы… Волосы и здоровенные сиськи… — Ксюха вздохнула. Ни того ни другого у нее не имелось.

— Так что держись меня, я тебя с нужными ребятами познакомлю, тебе тоже чё-нить перепадет.

— Это здесь, в приюте?

— Ага! Щаз. В приюте одни мелкие. Нашего возраста. Откуда у них айфон. Это там, снаружи! – Ксюха подмигнула. – Арик – мой парень. Он строитель, в общаге живет. А айфон где-то отжал и мне подарил! — Ирка выхватила мобильник и начала в него тыкать. – На, глянь, это Арик.

— Так он взрослый… — на заставке какой-то усатый мужик по-хозяйски притягивал Ирку за шею.

— Канеш, взрослый! Шутит иногда, мол впаяют ему за меня — «совращение малолетки»! – Ирка громко по-лошадиному рассмеялась. – Зато мужик нормальный, а не эти, хлюпики местные. Сейчас в приюте из парней только Димка да Леха нормальные. Но Димка – мой, токо подойди, я те так вставлю! – Ирка сложила свои пухлые пальцы в кулак, по ее лицу было непонятно, шутит она или правда двинет для убедительности. Кулак выглядел основательным, костяшки в мелких шрамиках, видать боевая.

— Да у меня есть там парень, снаружи, — Ксюха прикинула, как бы Мишка отреагировал на статус ее парня… — А у тебя ж вроде Арик?

Рыжая опять растянула улыбку:

— Ну, Арик это снаружи, а здесь Димон. Тупо так называть, скажи? А этот придурок говорит, зовите меня «Димон». Я ж сказала, в приюте все парни того, долбанутые. – Ирка картинно постучала себе по голове. – Ну пошли, короче. Че стоишь?

* * *

— Сейчас Клоун съест Бога…

— Что?

— Да вон, смотри. За пальцем моим следи. Видишь вот эту тучу? — Пальцы у Мишки длинные и обветренные. — Вот это нос, ниже улыбка такая кривая, как в ужастиках, а вон — как колпак, видишь?

— Вроде того. А че глаз нет?

— Злу не нужны глаза, оно и так всех нас найдет… — Мишка сказал это с интонацией старой гнусавой озвучки фильмов.

— А где Бог?

— Вон справа медленно подплывает. Глянь: длинные волосы и рука одна вперед тянется: «Покайся, грешник!»…

Они лежали на остывающей сентябрьской земле, иссыхающие травинки кололи через подстеленную толстовку. Толстовка Варькина. Опять будет пилить, если увидит испачканную. Проще выкинуть, сказать, что на вписке увели. Вот так лежать с Мишкой приятно. Только холодно уже. Мать говорит, придатки застудишь, потом детей не родишь. Ну и норм, нафиг еще дети. Растить кого-то, чтобы он также мучился?

— Барабанная дробь… Нет, надо музыку как во Властелине Колец, жутковатую такую, когда орки торжествуют! Уррррк-мэг-тэррррэ-пыд-тэ! Сожрал.

— Ну, вообще-то не понятно, кто кого. Они просто слились.

— Конечно, понятно. Как в жизни: зло всегда побеждает.

Ксюша выжидала. Ей нравилось, когда Мишка «философствовал». Он и так старше ее на два года, а в такие моменты прям взрослый. Дрищеватый, правда, и прыщи эти… Зато высокий и умный. Хоть поговорить можно.

— …Богу не победить зло: мы же его дети, но распустились очень. У твоей мамки вас двое, и то на тебе уже выдохлась. А Бог наплодил нас шесть миллиардов, как тут уследить? Наши развлечения Ему не по душе, но что Он может сделать. Жить нам скучно. Ищем удовольствий. Кто помладше – наркотики или там зацепинг, драки. Мужикам вроде как уже не подходит, им пожестче надо, чтобы адреналин получить. Они и придумали войны. Давно придумали. И ведь сколько веков работает, отвлекает от скуки. Помнишь у БИ-2? «Революция — она похожа на женщину, которая даст тебе самое большое счастье на свете, но на утро убьёт тебя. Именно поэтому не будет в мире больше революций, потому что не осталось у этой женщины женихов».

— Так это про революцию.

— Да война по сути то же самое, только с продолжением. Война соблазняет мужчин, забирает себе, и они идут за ней, не видя других женщин.

…Ксюха смотрела на пухлые Мишкины губы, что-то еле слышно напевающие. В профиль он больше тянул на свой возраст. Она все не решалась спросить: они вроде как встречаются или так, друзья? Боялась, рассмеется или вообще подумает, что она того. Они часто бывали вместе. Можно было в любой момент набрать Мишке и пойти шататься куда-то вместе, это грело. А вот определенности все же не хватало. Вообще за последний год ей все больше хотелось внятности, чего-то спокойного, своего, но образ девочки-дурашки, что-то все время невпопад говорящей, был настолько привычен и забавен для знакомых, что менять его было страшновато, да и на что менять – неясно.

— У меня последняя сига осталась. Надо пойти стрельнуть.

Мишка посмотрел на нее и разочарованно отвернулся к небу. Не любил, когда его мысли прерывают. Ксюше нравилось его поддразнивать: слегка, чтобы не думал, что она тупая.

— Бабка говорит: «Бог – это совесть». Типа всем нам в аду гореть. А когда я в наркологичке лежала, там эти сектанты анонимные говорили, типа Бог – это любовь. Мол, не страшно, что бы вы ни натворили, главное завязывайте, и Бог все простит, потому что любит.

— Конечно, любит. Вот Клоун его и сожрал. Бог любит и прощает, и Его снова и снова уничтожают.

— Он же бессмертный?

— А толку-то что? Бессмертный – не критерий. Камни какие-нибудь в горах тоже бессмертны, тысячи лет там лежат и еще столько же будут. Но это не значит, что от них что-то хорошее в мире происходит, и надо начать в них верить… Хотя, кстати, было бы неплохо. А что, давай создадим свою веру в вечные камни или океан? Секту слепим, деньги собирать будем.

— Да, денег бы хорошо. Тогда б все отцепились.

— Вот видишь, я ж говорю, зло побеждает: и в тебе меркантильность берет верх!

— Деньги не пахнут.

— Эх, бабка твоя права, в адище нас всех, банальных и бесстыжих. Хотя ей-то тоже туда билетик выпишут, мощная она у вас ведьма!

— Не говори.

— Ладно, пойдем, а то холодно. У меня полтинник есть, настреляешь чуть, еще одну банку купим.

— Опять я?

— Мать, ну ты сама посуди, кто быстрее настреляет. Вот ты кому б дала: тебе или мне?

— Я б тебе дала, конечно!

— Я учту, — расплылся в улыбке.

* * *

А меня пули не берут. Сколько раз прямо так бежал, без броника. Не поверишь, первое время думал, пусть подстрелят, все равно жить тошно. Может хоть поймет, дура, что я не за себя, я ж за них! Извела. Каждый день деньги, да деньги. Потом – алкаш, да алкаш. Я мужик, мне выпить нельзя? На ее что ли деньги пил? Я военный, мне дело нужно, а не по базарам ходить, да домашку у младшей проверять. Она сама училка, вот и занималась бы девчонками.

А я мужик. Воин. Мы дохнем от скуки. Виноваты что ли, что так устроены? Они дохнут без своих журналов да сплетен, а мы без войны мрем. Но ничего, жизнь она всё на свои места вернула, напомнила, где я и правда нужен.

Первое время ждал, что одумается, хоть извинится. Уехали к теще, чем не жизнь, в квартире с удобствами, школа рядом, ее мать, если что, на подмоге! Денег на дорогу дал, проводил. А она каждый звонок как заведенная: деньги пришли, деньги. Я тут, бл.., под пулями хожу, а ей только деньги! Что там у них, работы нет, что ли? Сидит, ж…пу свою поднять не может! Девки взрослые: Варька в институте, Ксюха школу дотягивает. Времени у жены дохрена, пойди да заработай! Так задолбала, сил нет! Прислал ей бумаги на развод. Пусть думает. А ей хоть бы что, сказала, подпишет! Тварь. А я тоже человек. Я два года ждал! Пока она перед фактом не поставила, что к мужику переезжает. Невозможно, видите ли, с матерью однушку делить! Конечно, две змеи в одном гнезде.

К мужику, так к мужику. Я даже, знаешь, в тот момент не разозлился. Отпустило, как будто. Два года ее не видел, уже ничего к ней и нет. Ну и мне чего одному скитаться. Совесть чистая. Тут долго искать не нужно. Нормальные бабы, они видят, кто стоящий. А здесь одинокой бабе тяжко.

Бывшая пусть теперь рыдает. К матери-то через год снова вернулась. Да только я больше не позову. У меня теперь Маруся. Молодая.

Бесит, что младшую настраивает против меня. Что ни звонок, так мычит просто. Ни тебе «папа», я уж молчу про что ласковое. Видать мозг ей пропесочивают, что мать, что бабка. Ничего, подрастешь, Ксюха, сама поймешь, что отец таких вот, как ты, здесь спасает, чтобы жизнь у них нормальная была, чтобы, как ты там, могли они здесь засыпать со своим плеером, а не под артобстрелы.

* * *

— Ну чего, док? – Яныч шагнул навстречу. В пустом коридоре отданной под МПП[1] сельской школы его тяжелый шаг отдавался эхом. Предутреннее затишье, все отсыпаются.

— Чего тут топчешься попусту? Хоть бы выпить принес.

— Чего, значит, живой паренек-то? Живой? Я ж тебя расцелую!

— Да иди ты со своими поцелуями, я тебе не баба. Сгонял бы пузырь притащил, почти сутки на ногах.

— Да это я мигом, сейчас ребят кликну!

Окунь глянул вслед подпрыгивающей походке Яныча. Радуется. Пусть радуется. Ребенка из-под обстрела вынес. О том, что мальчику скорее всего придется отрезать ногу, он скажет Янычу завтра. А может вообще не скажет. Главное, живой. Перевозка едет, через час-другой пацана переправят в город в нормальную больницу, там разберутся. Отрежут конечно, тут выбора нет. Но Яныч туда не доскачет. Не до того сейчас, он здесь нужен. Таких вот мальчишек и девчонок сколько ему еще повидать. Скольких притащат Окуню. А скольких не успеют… А все из-за глупости. Людской глупости.

Окунь не любил рассуждать о глобальных вопросах мира, любви, войны, не любил делить на добро и зло. Но его бесили родители, оставлявшие детей под огнём.

Ему Бог дал руки. Хорошие руки, не подводят. Дал мозг. Ему дали образование, знания, чтобы спасать жизни. Какая дурость самим делать так, чтобы дети попадали к нему на стол. Не уехать все равно, что ждать смерти. Ладно – мужики: они пришли сюда воевать. Это их выбор, их работа, если угодно. Войны были всегда. Работа военных – воевать. Но дети?! Окружения нет, почему ж вы их держите тут? В блокаду детей переправляли в тыл, зная, что может потом не найдут никогда, сколько их растерялось по стране. А теперь – в чем проблема? Да здесь даже на передовой каждый второй солдат выкладывает в сети свои фото, у всех телефоны, скайп, позвонить родным хоть во Владивосток можно. Отправь ты подальше детей – каждый шаг отследить сумеешь, тебе ж самому дышать спокойнее будет. Нет же, сидят, а потом хоронят, рыдают.

Окунь сломал шариковую ручку. Способ проверенный. Раньше мог пнуть что-то или швырнуть в стену, но сразу кто-нибудь заметит, уставится, обернется или наоборот отойдет в сторону. Здесь нервным не место. Война.

Только поговорить не с кем. За его мысли любой пьяный майор ему впечатает. По-своему будет прав: у него своя солдатская правда, он за нее воюет. Он получает за это медали местного отлива и непризнанные там, в реальной армии, должности. Потому и сидят здесь такие майоры и подполковники… Не первый год уже. Не вернуться им назад. Здесь они мужики. Герои. А кого из них сейчас в Москву перекинь, да заставь крутиться, чтобы и жилье снять, и семью накормить. Да ладно семью – себя да кошку. И нет их силы, исчезнет вся. И уважения там не сыщешь, хоть обвешайся медалями. Там другая разменная монета. Другие герои. Эта война ценится только теми, кто в ней.

А Окунь другой. Мужики дразнят его терминатором. В шутку. Знают, что на нем весь госпиталь держится. Хотя тот же Яныч догадывается, что он не их породы. Догадывается по тому, как Окунь тихо выпьет свое, пока остальные обмывают шумно новый успех, как отмолчится во время тостов. Он профессионал своего дела. Он ехал сюда, чтобы отточить мастерство. Московский хирург. Там дома конкуренция лютая. Либо в частной шарашке сиди зевай, либо в больнице аппендициты режь. А в каком-нибудь Склифе или Боткинской таких, как он, одаренных, толпы. Не прорваться. Зачем себе врать – пробиться там не смог. А тут думал раз война, то в местных больницах точно пригодится, ценным будет, «столичный врач», дослужится если не до главного, то хотя бы до завотделением. А через пару лет обратно с записью в трудовой. Хм, смешно. Просчитался, персонала в избытке: все региональные врачи, кто не уехал, от огня перебрались поближе к крупным центрам. Что ж, логично.

Осталась только военка. Ничего, он не из трусливых. Ему надо двигаться вперед, а не ждать, пока там дома хирурги-пенсионеры уступят наконец место. А здесь он не просто врач на все руки, он параллельно управляет бесконечным организационным процессом. Он и голова, и шея, и весь организм этого госпиталя. Да и травмы такие, что в Москве раз в пять лет увидишь. Опыт конечно бесценный. И сам ощущаешь, как мастерство с каждым днем оттачиваешь. Только бы вот не на детях, не на детях же…

Окунь выдохнул, порылся в кармане. Вторую ручку он сломал еще вечером от обиды: поздно притащили, кровопотеря большая, по глупости подорвался, «герой». Но тот хоть не пацан малой, а мужик, комбат, приехал воевать… Хотя комбатом больше ему не быть.

* * *

Ксюха идет по подземному переходу. Голоса. Поют. Мелодия знакомая. В детстве из их гаража всегда на полную громкость звучало «Любэ». Она точно знает, чей это голос. Сначала замедляется, прислушивается, едва ступая, подходит ближе. Люди без зонтов нерешительно выглядывают наверх. Там снаружи дождь. Август выдался мокрым и серым.

Он стоит в центре. У его ног черный кофр, в нем несколько помятых купюр. Еще двое по бокам чуть сзади с гитарами. Руки его заканчиваются в районе локтей. Рукава подвернуты так, чтобы обтягивали то место, где прошелся нож хирурга. Так прохожие точно поверят, что ампутированы. Все трое в камуфляже. На груди по паре медалей.

Когда отец месяц назад заявился к ним утром с поезда пьяный, поддерживаемый таким же поддатым дружком, Ксюши дома не было. Ей потом бабка рассказывала. Мама после этого неделю ходила потерянная, но Ксюша разговоров с ней избегала. А бабка все причитала, мол, куда же он пошел, как ему теперь жить. Повторяла, что отец передал матери деньги. Десять тысяч. Первый раз за столько лет. Ксюху злило непонятно откуда появившееся бабкино сочувствие. Нахрена он припёрся! На жалость надавить? Повоевал, а как инвалидом стал, вспомнил, что семья есть? И гордый такой — не остался, вроде как благородный, пришел помочь, а самому ничего от них не надо. Ксюха нарочно старалась растравить обиду.

Уставилась на отца.

Как много я говорила о тебе. Психологи, врачи, приют, наркологички, реабилитационный центр… Все наши разговоры упирались в детство. В последнем центре я даже врала, что ты умер! Думала, так больше шансов, что не будут спрашивать. Что не придется снова тебя обвинять, ненавидеть. Как много неотправленных писем написала я тебе… Они говорили, что так станет легче, что так выйдет вся боль…

Боль за те ночи с бутылками, за мамины слезы, за наш переезд, за невыносимую жизнь с бабкой. За маминого нового мужика, который оказался таким же пьющим, хоть и тихим. Спасибо, нас никогда не трогал, зато наливал мне от доброты своей. А знаешь, я ведь тогда и начала все пробовать. Вот сидела с ним на кухне и настойку эту мерзостную пила. И о тебе думала: вот папочка, я твоя дочь, доволен? Отомстить тебе так хотела. Ты ведь первое время все убеждал меня, мол ты за нас воюешь, чтобы у нас с Варькой было все хорошо. Мне так хотелось, чтобы ты понял, что у нас все плохо. Варька в отличницу играла. В институт перевелась, подрабатывать начала, тебе регулярно звонила. А я, знаешь, решила по-другому. Захотела до дна дойти. До-о-олго вроде спускалась. Да только потом поняла, что ты ведь раньше меня туда пошел, и оттуда снизу не замечаешь никого, кто еще не так глубоко спустился. Я сама постепенно перестала замечать тех, кто там, наверху. Но меня, представляешь, вдруг оттуда начали вытаскивать. Заметили и давай звать. Люди стали в жизни появляться нормальные. И снова туда, вниз – не захотелось.

А ты — вот. Стоишь в двух шагах. Наверное, пьяный…

Отец как почувствовал, среди нескольких зевак выцепил ее взгляд… Петь перестал. Смотрит. Ей сдавило все так, что вдохнуть больно. Ни сказать, ни крикнуть, ни отвернуться.

Папа, не надо. Пошли домой.

[1] МПП- Медицинский Пункт Полка